ご利用のお客様は、鉄道会社、運送会社、行政など

様々な業界でご使用いただいております。

各「Q」をクリックすると回答が表示されます。

- アルコールチェックはなぜ義務化したのですか?

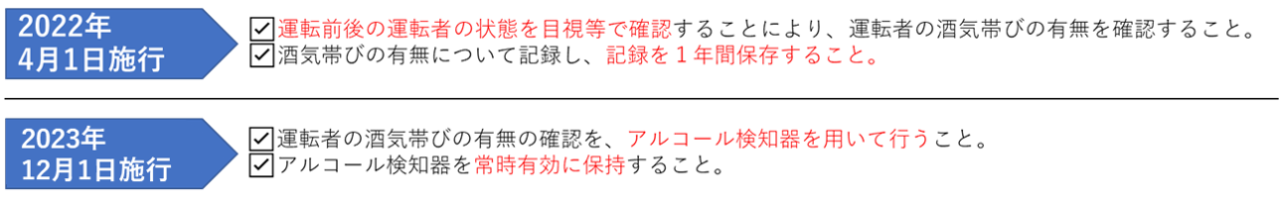

令和3年6月、千葉県八街市内において発生した白ナンバー車両の飲酒運転による交通死亡事故を契機に、未然に飲酒運転を防止することを目的として、令和5年12月1日から 検知器によるアルコールチェック が義務化されました。 ※アルコールチェックの義務化(目視等)は 令和4年4 月に施行しました。

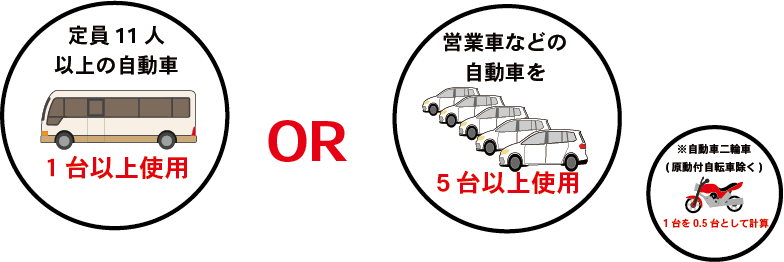

- 義務化が対象となる企業はどのような企業が当てはまりますか?

- 安全運転管理者がいる事務所が当てはまります。

安全運転管理者の選任は下記の自動車を所有する事務所に必須となります。

※安全運転管理者とは・・・安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため道路交通法に定められた制度です。 安全運転管理者等の選任を怠ると罰則があります。(選任義務違反は 50万円以下の罰金 、届出義務違反は 5万円以下の罰金)

- 安全運転管理者の業務はどのようなことをするのですか?

安全運転管理者は、運転者に対して、自動車の安全な運転を確保するため「交通安全教育指針」に基づく交通安全教育を行うことが義務付けられています。(道路交通法第74条の3第3項) また、内閣府令で定められている9つの基本業務を実施しなければなりません。

9つ基本業務のうち、6の酒気帯びの有無の確認がアルコールチェックに関する部分です。

安全運転管理者の業務内容(道路交通法施行規則第9条の10)

1運転者の適性の把握(第1号)自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法や命令の規定並びに道路交通法の規定に基づく処分の運転者の遵守状況を把握する措置を講ずること。

2運行計画の作成(第2号)最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反の防止など安全運転の確保に留意した運行計画を作成すること。

3危険防止のための交替運転者の配置(第3号)運転者が長距離運転や夜間運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転が継続できないおそれがあるときには、あらかじめ交替運転手を配置すること。

4異常気象時の安全運転の確保(第4号)異常気象、天災等により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示をするとともに、安全運転を確保するための措置を講ずること。

5点呼・日常点検による安全運転の確保(第5号)運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、日常点検を実施させるとともに、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがないか確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

6酒気帯びの有無の確認(第6号)運転前後の運転者に対して、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて確認すること。

7記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持(第7号)酒気帯びの確認の内容を記録し、その記録を1年間保存、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

8運転日誌の備付けと記録(第8号)運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

9運転者の安全運転指導(第9号)運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など安全運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

- 義務化にあたり何を実施すればいいのですか?

- 安全運転管理者は、運転前後の運転者を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無の確認を実施します。そして測定結果は1年間保存し、正常に機能するアルコール検知器を常備します。

アルコールチェックの対象となるのは、業務の為に運転する者です。社有車・リース車・レンタカー・マイカーに関わらず、業務の為に運転する場合は全てアルコールチェックと記録の対象となります。

アルコールチェックの対象となるのは、業務の為に運転する者です。社有車・リース車・レンタカー・マイカーに関わらず、業務の為に運転する場合は全てアルコールチェックと記録の対象となります。アルコールチェックは、運転前後運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで充分です。

※業務として車両を運転しない者は確認・記録の対象にはなりませんが、マイカー通勤中の事故であっても、民法上の「使用者責任」により責任が問われる可能性があります。

- どのようなアルコール検知器を選べばよいのですか?

「国家公安委員会が定めるアルコール検知器」を選びましょう。

国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、アルコールを検知し、アルコールの有無(または濃度)を音や光(灯り)、数値等で表示される機能を有するアルコール検知器です。加えて、勤務状態によってアルコール検知器の選定が必要です。

- 事務所に出勤し、外出時に社有車を使う場合、据え置き型アルコール検知器がオススメです。

- 直行・直帰の場合、対面による確認が困難ですが、ハンディ型アルコール検知器を用いて携帯電話等で運転者と直接対話できる方法があります。声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させます。また、遠隔地からデータを送信できる機能が搭載したアルコール検知システムもオススメです。

- アルコール検知器を常時有効に保持するとはどのようなことですか?

- アルコール検知器を正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいいます。このため、安全運転管理者は、製作者の取扱説明書に基づき、適切に使用するとともに、アルコール検知器に定められた使用期限や使用回数を厳守しつつ、定期的に故障の有無を確認するなどの保守管理を行う必要があります。正常に作動するか1週間に1回程度アルコール反応を確認等を行い、常に正常にアルコール検知器を使える状態にしておくことを推奨します。

- 「目視等」で酒気帯びの有無を確認する具体的な方法とは、どのような方法ですか?

- 原則として、対面で運転者の顔色(赤くなっていないか)、呼気の臭い 酒の臭いがしないか 、応答の声の調子(ろれつが回っていないか)などを確認することです。直行直帰の場合や出張などにより、対面での確認が困難な場合には、これに準じる適宜の方法(電話・テレビ電話等)で実施すればよいとされています。

- 対面での確認に準じる方法とは、どのような方法ですか?

- 携行型アルコール検知器を携行させるなどしたうえで、① カメラ、モニター等によって、運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法② 携帯電話などの運転者と対話できる方法により、応答する声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法などがあります。

- 安全運転管理者が不在のときはどうすればよいのですか?

安全運転管理者が行うことが最も望ましいですが、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者(以下「補助者」という。)に酒気帯び確認を行わせることも可能です。また、社外の企業に業務委託することも可能です。

その際の注意事項として、運転者が酒気を帯びていることを補助者又は業務委託先が確認した場合には、速やかに安全運転管理者の指示を仰ぐことができることとするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられる必要があることに留意してください。

※深夜や早朝に対応できる確認者を確保するのが困難な場合は、① 予め補助者の当番・シフトを決めておく② 同じ時間帯に活動している他のドライバーが確認する③ アルコールチェック代行サービスを利用するなどの方法を検討してください。

- 安全運転管理者の業務を補助する者とは、どのような人物ですか?

- 安全運転管理者の業務を理解しており、アルコールが検知された場合には、直ちに安全運転管理者に報告をおこない、その指示を仰ぐことができる人物であれば資格は問われません。アルコールが検知された場合の指示や措置は補助者に任せるのではなく、安全運転管理者が直接おこなってください。

- 確認方法としてメールやLINE など文章での報告だけで大丈夫ですか?

- メールやLINE など確認者との対話ができない方法では「声の調子を確認する」という最低限の 目視等の 確認ができない上、事後報告となることが多い為、 酒気帯びの有無を確認したことにはなりません。文章の確認だけでは問題がありますので、対面に準じた方法でご確認ください。

- 管理システムで自動保存していれば目視等の確認をしなくていいですか?

- アルコール管理システムなどによる確認と記録をするだけではなく、確認者が検査の際に目視等により、酒気帯びの有無を確認しなければなりません。どのような確認方法であっても、確認者が対面またはそれに準ずる方法でリアルタイムに確認し、検査結果に応じて適切な指示と措置を取ることが必要です。

- 測定結果はどのように保管すればよいのですか?

- 酒気帯びの有無を確認した内容は、1年間保管することが義務付けられています。測定結果がデータとして残るものは1年間データを保存してください。測定結果が紙として残るものは、例えば月ごとに分けて封筒等に入れたり、運転日報と併せて保管するなどの方法がございます。また、1年間保管する酒気帯びの有無を確認した内容は、下記8項目です。①確認者名②運転者③業務に係る自動車の自動車登録番号又は車両番号等④確認の日時⑤確認の方法・アルコール検知器の使用の有無・対面でない場合は具体的方法⑥酒気帯びの有無⑦指示事項⑧その他必要な事項

- 酒気帯びであることが判明した場合はどうしたらいいですか?

- 運転前に酒気帯びであることが判明した場合は、道路交通法第65条に基づき、数値に関係なく運転させることはできません。通勤で車を運転している事実がある場合は、最寄りの警察署等に通報をしてください。また、運転後の確認時に酒気帯びであることが判明した場合も、最寄りの警察署等に通報をしてください。

- アルコールが検出されることを見据えた準備をしましょう!

- アルコール検査をおこなう以上、アルコールが検出される事態に備えておくべきです。運転以外のどのような業務を命じるのか、代替運転手をどうやって確保するかを事前に決めておく必要があります。また、そのような指示事項についても確認表に記録しなければなりません。